Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa (1)

Bagi setiap orang yang sekarang berminat mempelajari Boedi Oetomo, ia sulit meninggalkan karya Akira Nagazumi, “The Dawn of Indonesian Nationalism“. Karya ini dapat disebut “karya klasik” mengenai Boedi Oetomo.

Bagi setiap orang yang sekarang berminat mempelajari Boedi Oetomo, ia sulit meninggalkan karya Akira Nagazumi, “The Dawn of Indonesian Nationalism“. Karya ini dapat disebut “karya klasik” mengenai Boedi Oetomo.

Profesor Akira Nagazumi dari Universitas

Tokyo menjelaskan panjang lebar soal pertumbuhan dan pengaruh Budi Utomo

sejak didirikan pada tahun 1908, sebagai organisasi nasionalis pertama

di Indonesia. Menurut dia, organisasi ini lebih bersifat kebudayaan

daripada politik.

Meskipun karya tersebut baru diterbitkan

berupa buku oleh Institute of Development Economics, Tokyo, tahun 1972,

dan merupakan penyempurnaan dari disertasi Akira Nagazumi di Universitas

Cornell, Amerika Serikat, lima tahun sebelumnya (1967), pengupasannya

mengenai Boedi Oetomo mulai dari lahirnya pada 20 Mei 1908 sampai

sepuluh tahun usianya (1918) dapat dijadikan acuan bagi mereka yang

berminat mempelajari organisasi yang penting bagi sejarah Indonesia itu.

Judul bukunya Fajar-Menyingsingnya

Nasionalisme Indonesia itu sering dinilai tidak tepat sebab Boedi Oetomo

belum merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan cita-cita

kebangsaan Indonesia seperti yang pada 1945 diproklamasikan oleh

Soekarno-Hatta.

Berikut sebuah tulisan dari Akira Nagazumi dari Majalah Tempo yang terbit 4 Juni 1988 dengan judul “Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa”.

*********************

Dewasa ini Budi Utomo dipandang sebagai

organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia. Namun, penduduk

pribumi berusaha menghubungkannya dengan organisasi-organisasi yang ada

sebelum 1908. Majalah Retnodhoemilah, yang pertama terbit 1895, dan

Pewarta Prijaji, yang muncul lima tahun kemudian, mencerminkan adanya

hasrat di kalangan elite pribumi untuk memperjuangkan kepentingan mereka

sendiri. Walau nomor-nomor awal Retnodhoemilah disunting oleh seorang

Belanda, dan orang Jawa sendiri tidak banyak berperanan, majalah ini

diterbitkan dalam bahasa Melayu dan Jawa.

Isi majalah sebagian besar membicarakan

masalah kondisi penduduk Jawa yang memburuk dengan perhatian khusus pada

kalangan priayi, jelas ditujukan bagi pembaca elite pribumi. Orientasi

seperti ini bahkan lebih kentara pada Pewarta Prijaji. Sementara oplah

kedua majalah ini tidak diketahui, pada 1903, persatuan pembaca Pewarta

Prijaji terbentuk di ibu kota tujuh belas keresidenan di Jawa dan

Madura, dengan tiga puluh cabang di ibukota kabupaten. Kelompok ini

tersebar merata di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Anggota

perkumpulan terutama berasal dari priayi lapisan bawah: pemangku jabatan

juru tulis kontrolir kolonial, juru tulis asisten residen dan pejabat

pengadilan, atau priayi yang menjabat wedana, asisten wedana, jaksa, dan

polisi.

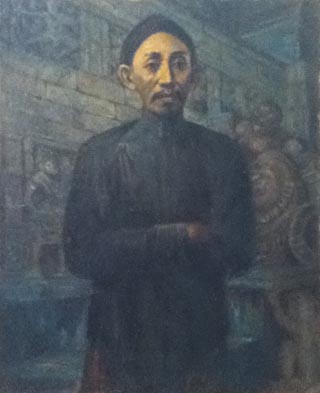

Sesudah 1901, suara Retnodhoemilah mengalami perubahan mencolok yaitu sejak keredaksian diserahkan kepada Dokter Wahidin Soedirohoesodo.

Baik dalam kedudukannya sebagai redaktur, maupun belakangan juga

melalui usahanya sendiri, Wahidin memainkan peranan penting dalam

penggalakan pendidikan dan penyadaran terhadap orang Jawa, dan juga

menjadi penganjur utama bagi berdirinya Budi Utomo.

Sesudah 1901, suara Retnodhoemilah mengalami perubahan mencolok yaitu sejak keredaksian diserahkan kepada Dokter Wahidin Soedirohoesodo.

Baik dalam kedudukannya sebagai redaktur, maupun belakangan juga

melalui usahanya sendiri, Wahidin memainkan peranan penting dalam

penggalakan pendidikan dan penyadaran terhadap orang Jawa, dan juga

menjadi penganjur utama bagi berdirinya Budi Utomo.

Lahir 1857 di salah satu keluarga tertua

yang bermukim di Desa Mlati, di kaki Gunung Merapi, dekat Yogyakarta,

Wahidin termasuk golongan priayi desa, seperti ditunjukkan oleh gelarnya

yang sederhana: Mas Ngabehi. Karena Mlati terletak tidak jauh dari

Yogyakarta, maka banyak bangsawan pribumi dan orang Eropa melewati desa

ini, baik untuk alasan dagang maupun alasan wisata. Pendatang yang

terkesan oleh kecerdasan Wahidin menganjurkan agar anak itu

disekolahkan. Wahidin salah seorang di antara murid pribumi pertama yang

diterima di sebuah sekolah dasar Eropa.

Tahun

1869, Wahidin meneruskan pendidikannya ke Sekolah Dokter Jawa (STOVIA).

Ia membuktikan dirinya sebagai siswa yang pandai, sehingga diangkat

menjadi asisten pada 1872. Beberapa tahun kemudian Wahidin melepaskan

jabatannya, dan kembali ke Yogyakarta sebagai pegawai kesehatan

pemerintah sampai September 1899.

Tahun

1869, Wahidin meneruskan pendidikannya ke Sekolah Dokter Jawa (STOVIA).

Ia membuktikan dirinya sebagai siswa yang pandai, sehingga diangkat

menjadi asisten pada 1872. Beberapa tahun kemudian Wahidin melepaskan

jabatannya, dan kembali ke Yogyakarta sebagai pegawai kesehatan

pemerintah sampai September 1899.

Tahun 1901, ia menjadi redaktur

Retnodhoemilah. Nama harum Wahidin bukan hanya didukung oleh

kecakapannya sebagai ahli kesehatan. Ia juga dihormati sebagai orang

yang rendah hati dan berpekerti halus, yang mampu memadu pendidikan

Barat yang diterimanya dengan unsur-unsur terbaik dalam tradisi Jawa. Ia

juga dikenal sebagai juru karawitan yang mumpuni, pandai memainkan

banyak gending di luar kepala dengan gamelan apa saja, dan sebagai

dalang wayang kulit kepandaiannya hanya kalah oleh dalang profesional.

“Harmoni” merupakan tema tetap tulisan dan ceramah Wahidin.

Ia sendiri cukup luwes mempertahankan

ketaatannya kepada budaya tradisional, tapi siap menyesuaikan diri

dengan politi kolonial yang sehat. Ia melihat adanya semacam perhatian

terhadap kesejahteraan penduduk pribumi, yang telah memungkinkan dirinya

menjad seorang dokter. Bagi Wahidin, sebagai anggota golongan priayi

bawahan yang berpendidikan Barat, politik etis lebih banyak memberikan

janji ketimbang kekecewaan.

Sebagai redaktur Retnodhoemilah, Wahidin

berusaha berkomunikasi dengan kalangan luas penduduk pribumi. Maka,

dalam edisi pengangkatannya, ia mengumumkan, selanjutnya Retnodhoemilah

tidak hanya diterbitkan di dalam bahasa Jawa, tetapi juga dalam bahasa

Melajoe sedang bukan bahasa Melayu tinggi seperti yang sudah, sehingga

pembaca Jawa bisa menangkap isinya dengan mudah. Selanjutnya, ia

mengubah isi secara radikal. Rubrik luar negeri diperluas, dan

laporan-laporan terinci mengenai Peristiwa Bokser di Cina, Perang Boer,

dan kejadian-kejadian luar negeri lainnya menjadi berita utama.

Karangan-karangan dalam Retnodhoemilah berangsur-angsur berubah, dari

bernada pasif menjadi aktif.

Pada salah satu nomor, seorang penulis

bernama Darat berkeluh-kesah tentang kemelaratan saudara-saudaranya

setanah air dibandingkan dengan taraf hidup para pendatang Jepang, Cina,

dan Arab, mencoba menggugah mereka agar mengikuti jejak para pendatang

itu. Walau dalam karangan-karangan sebelumnya pun tidak pernah

disebut-sebut secara khusus soal organisasi para imigran Cina di

Batavia, yang didirikan pada 1900, peristiwa itu menimbulkan kesan

mendalam bagi masyarakat pribumi. Perkumpulan tersebut, Tiong Hwa Hwe

Koan, dibentuk sebagai protes terhadap keputusan pemerintah tahun 1899,

yang memberikan kedudukan pada bangsa Jepang sama dengan bangsa Eropa.

Kedua perkembangan ini telah menggugah

kaum terpelajar Jawa untuk berdaya upaya mempersatukan diri mereka.

Sebuah karangan dalam Retnodhoemilah, 4 Januari 1901, menyambut

berdirinya perkumpulan Mardiwara (Berupaya): Walau Mardiwara baru saja

berdiri, jumlah priayi yang menjadi anggotanya sudah mencapai lebih dari

seratus orang. Kecuali para pembesar dari kalangan kesultanan

Yogyakarta, Mardiwara juga beranggotakan para pejabat di luar itu. Walau

organisasi ini kelihatan lebih bersifat persaudaraan ketimbang bersifat

gerakan, toh menarik diperhatikan karena inti persatuan adalah

kesultanan Yogyakarta, dan anggotanya seratus orang lebih, yang terdiri

atas para pembesar pribumi.

Sukar ditebak, apakah yang dimaksud

Toemenggoeng Danoekoesoemo dengan “tanda kehormatan bagi kerajaan”

kebesaran Negeri Belanda, ataukah kebesaran Mataram prakolonial. Tetapi

bagi para pejabat yang berwawasan kepangkatan itu, kiranya tidak akan

banyak berbeda arti. Biarlah kaum kolot tinggal di hutan belantara dan

bersemadi sesuka hati, sampai maut merenggut jiwa raga mereka. Karena

zaman modern menuntut kemajuan dan perbaikan syarat-syarat kehidupan,

maka marilah kita mengambil langkah tegas. Agar kaum muda tidak

mempunyai alasan untuk menertawakan mereka yang ada di tengah-tengah

kaum muda dan kaum tua, yang berdiri mengempang jalan kemajuan. Meminta

bantuan keuangan dari orang-orang Jawa yang berharta, penulis menunjuk

pada pengalaman masa lalu, hampir semua organisasi bangsa Jawa mati

karena ketiadaan dana. Dengan sedikit pedas ia menutup karangannya:

Maka, menjadi jelas, apabila tidak ada seorangpun bersedia menyokong

gagasan ini, penulis hanya bisa menyimpulkan bahwa bangsa Jawa memang

belum menghendaki kemajuan, dan imbauan yang terkadang muncul di

koran-koran itu sekadar buah bibir belaka, sementara di jantung hati

mereka masih bersemayam pikiran-pikiran kolot. Jika memang demikian

halnya, penulis pun akan bungkam seribu bahasa.

Pendirian Wahidin selama tahun-tahun awal

menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan. Hal ini kelak

dengan jelas diuraikan Soewardi Soeryaningrat, tokoh terkemuka dalam

awal gerakan kebangsaan Indonesia dan pendiri perguruan Taman Siswa,

dalam catatan kenangan untuk Wahidin.

Apa yang menurut Wahidin diperlukan ialah

pendidikan secukup-cukupnya bagi masyarakat pribumi, dan mempertinggi

kesadaran kebangsaan di kalangan orang Jawa. Perjuangan hidup mati yang

terhampar di hadapan orang Jawa ialah memilih satu di antara dua:

berjuang atau hancur. Dan Wahidin berpendapat, mereka harus bersiap

sedia menghadapi perjuangan mendatang dengan jalan menyebarluaskan

pendidikan. Dalam mempropagandakan masalah pendidikan Wahidin

berpendapat, paling tepat dengan melakukan pendekatan pertama kepada

mereka yang bisa memahami bahasa ibu, yaitu masyarakat Jawa.

Kendati pada 1901 ia menekankan

pentingnya bahasa Melayu sebagai perantara, ia cenderung memotong bahasa

ini. Alasannya: Jika tertulis dalam bahasa Melayu, banyak kaum priayi

Jawa tidak akan bisa memahaminya, walau mereka mengerti bahasa Melayu

pasar. Jika yang dipakai bahasa dan aksara Jawa, bahkan lurah pun akan

mengerti. Malah mandor dan kulit pun bisa mengerti. Sejalan dengan

pendiriannya ini, kebanyakan karangannya yang jelas bercorak kebangsaan

dalam Retnodhoemilah, hanya terbit dalam edisi berbahasa Jawa, dan tidak

pada edisi Melayu.

Terpusat pada pegawai pemerintah pribumi

sebagai sasaran pokok kegiatannya, Wahidin mulai melancarkan propaganda

besar-besaran tentang pemberian beasiswa bagi anak-anak muda pribumi

yang pandai pada 1906. Ketidaksabarannya yang semakin memuncak

menghadapi tanggapan dingin masyarakat Jawa itulah yang telah

menggugahnya melakukan tindakan yang lebih nyata.

Pada November tahun itu juga dengan

alasan kesehatan pribadi, ditinggalkannya jabatan ketua redaksi

Retnodhoemilah untuk mencari kebebasan berkiprah lebih besar. Dalam

propagandanya, Wahidin bersama dengan Pangeran Aria Noto Dirodjo, putra

Pakualam V. Wahidin mempunyai hubungan erat dengan keluarga Pakualam

selama bertahun-tahun, karena juga mereka dikenal sebagai pendukung

aktif pendidikan Barat.

Tetapi semangat kedua tokoh ini sama

sekali tidak bisa mengatasi masalah yang menyangkut umur masing-masing –

Wahidin, 51 tahun, dan Noto Dirodjo satu tahun lebih muda. Selain itu,

juga masalah pembiayaan untuk kegiatan mereka tersebut. Wahidin lalu

mendekati priayi lebih tua dan lebih tinggi, khususnya para bupati yang

kaya dan berpengaruh, tetapi tak banyak di antara mereka itu yany

menaruh minat pada usahanya. Di sana-sini terkadang Wahidin harus

menghadapi tentangan keras dari kalangan bupati, yang memandangnya

sebagai hendak mengguncang ketenteraman dan ketertiban sistem yang

berlaku. Setengahnya lagi berpaling muka semata-mata karena kedudukan

rendah Wahidin sebagai dokter Jawa, yang berpangkat sejajar dengan

asisten wedana senior saja. Kendati demikian, perjalanan kampanye itu

tidak gagal sama sekali.

Setidak-tidaknya telah terbuka

kemungkinan kerja sama dengan para pejabat pribumi, khususnya di Jawa

Tengah. Di beberapa daerah, sejumlah priayi bahkan terang-terangan

menyokong usahanya. Belakangan ia menceritakan pengalamannya dengan

seorang asisten residen kepada temantemannya. Asisten residen ini dengan

keras menolak kampanyenya, sehingga para priayi di daerahnya menjadi

takut berjumpa dengan Wahidin. Tanpa takut, ia memutuskan menghadap

asisten residen secepatnya. Setelah masuk ke kantor asisten residen,

Wahidin berdiri mematung di sana sampai sang asisten residen berpaling

kepadanya. Dengan berpura-pura ketakutan, ia mengendap-endap di depan

meja pembesar itu. Ia tidak melalaikan kata-kata penghormatan sepatah

pun. Asisten Residen menjadi lunak, secercah senyum terbit di wajahnya.

Lalu berkatalah pembesar itu: “Dokter, rencanamu harus disokong

sebesar-besarnya. Anda harus bicara di depan rapat, agar semua pegawai

saya bisa mendengar kata-kata Anda sendiri.”

Dengan

dengan bantuan asisten residen yang semula berniat menggagalkan

rencananya itu, ia berhasil mendapat dukungan yang luar biasa besar.

Sudah tentu Wahidin tidak selalu berhasil. Tetapi pembawaannya yang

tenang dan meyakinkan menimbulkan kepercayaan pada setiap orang yang

dijumpainya, dan sangat membantu terhadap pertemuannya yang paling

penting, yaitu dengan murid-murid STOVIA.

Dengan

dengan bantuan asisten residen yang semula berniat menggagalkan

rencananya itu, ia berhasil mendapat dukungan yang luar biasa besar.

Sudah tentu Wahidin tidak selalu berhasil. Tetapi pembawaannya yang

tenang dan meyakinkan menimbulkan kepercayaan pada setiap orang yang

dijumpainya, dan sangat membantu terhadap pertemuannya yang paling

penting, yaitu dengan murid-murid STOVIA.

Sesungguhnya Wahidin sama sekali tidak

bermaksud singgah di STOVIA. Pada akhir 1907 ketika itu ia hanya ingin

beristirahat di Batavia, sesudah dari perjalanannya yang panjang. Selagi

ia di sana, Soetomo dan Soeradji tiba-tiba saja memutuskan hendak

mengundang dokter itu dan mendengarkan gagasan-gagasannya. Mereka

temyata tergugah oleh semangat orang tua itu.

Mengenang pertemuan pertama itu dalam memoarnya Soetomo menulis: Yang membikin saya terkejut dan tertarik ialah perangai dan pikiran dokter tua ini. Ia mampu memusatkan kegiatannya dan mengatasi rintangan-rintangan yang terus-menerus mengalangi cita-citanya. Saya berhadapan dengan Dokter Wahidin Soedirohoesodo, yang berwajah tenang tapi tajam, dan kepandaiannya mengutarakan pikirannya sangat berkesan pada saya. Suaranya yang jelas dan tenang membuka pikiran dan hati saya, dan membuka dunia baru yang melipur jiwa saya yang terluka dan sakit. Berbicara dengan Dokter Wahidin merupakan pengalaman yang sangat mengharukan. Orang akan dengan mudah tahu tentang luhurnya semangat pengabdian dokter ini.

Baik Soetomo maupun Soeradji lahir tahun

1888, dan berumur sekitar 20 tahun, duduk di kelas lima, pada waktu

mereka bertemu Wahidin. Kedua-duanya masuk sekolah ini 10 Januari 1903,

walaupun, ironisnya, mereka tidak berniat masuk sekolah kedokteran.

Dengan agak sinis Soetomo melukiskan

bagaimana ia menjadi siswa STOVIA tanpa melalui ujian masuk: Sebelum

saya sempat berpikir menjadi dokter, ibu saya bermimpi. Dalam mimpinya,

ibu melihat saya berdiri di pucuk sebatang tiang bambu. Ibu saya bicara

pada diri sendiri: “Anakku sudah bisa memperoleh cukup pendidikan untuk

mencapai cita-citanya. Seandainya anakku akan menjadi priayi, maka jelas

untuk memanjat tiang bambu itu memerlukan waktu yang tak terkira

lamanya. Padahal, anakku masih bersekolah. Jadi, apa kiranya makna mimpi

itu?” Maka, dimintanya Pak Soeto, bekas gurunya, datang menguraikan

rahasia impiannya itu.

Dua hari setelah itu, mengikuti petunjuk Pak Soeto, Ib u

membikin selamatan. Telegram datang memberitakan kepadanya bahwa saya

telah dipilih menjadi (murid untuk belajar sebagai) dokter tanpa harus

menempuh ujian wajib. Kisah ini merupakan contoh jelas untuk pendapat

Wahidin, tentang orang Jawa rata-rata yang memandang rendah pada

jabatan-jabatan kekaryaan (keprofesian), walaupun jabatan-jabatan

demikian semakin lama semakin tergolong di dalam kepangkatan priayi.

Bagi ibu Soetomo tiang bambu bisa diartikan priayi, tapi tak seorang pun

dari mereka pernah menduga tentang kemungkinan dirinya akan bisa

menjadi dokter Jawa.

u

membikin selamatan. Telegram datang memberitakan kepadanya bahwa saya

telah dipilih menjadi (murid untuk belajar sebagai) dokter tanpa harus

menempuh ujian wajib. Kisah ini merupakan contoh jelas untuk pendapat

Wahidin, tentang orang Jawa rata-rata yang memandang rendah pada

jabatan-jabatan kekaryaan (keprofesian), walaupun jabatan-jabatan

demikian semakin lama semakin tergolong di dalam kepangkatan priayi.

Bagi ibu Soetomo tiang bambu bisa diartikan priayi, tapi tak seorang pun

dari mereka pernah menduga tentang kemungkinan dirinya akan bisa

menjadi dokter Jawa.

u

membikin selamatan. Telegram datang memberitakan kepadanya bahwa saya

telah dipilih menjadi (murid untuk belajar sebagai) dokter tanpa harus

menempuh ujian wajib. Kisah ini merupakan contoh jelas untuk pendapat

Wahidin, tentang orang Jawa rata-rata yang memandang rendah pada

jabatan-jabatan kekaryaan (keprofesian), walaupun jabatan-jabatan

demikian semakin lama semakin tergolong di dalam kepangkatan priayi.

Bagi ibu Soetomo tiang bambu bisa diartikan priayi, tapi tak seorang pun

dari mereka pernah menduga tentang kemungkinan dirinya akan bisa

menjadi dokter Jawa.

u

membikin selamatan. Telegram datang memberitakan kepadanya bahwa saya

telah dipilih menjadi (murid untuk belajar sebagai) dokter tanpa harus

menempuh ujian wajib. Kisah ini merupakan contoh jelas untuk pendapat

Wahidin, tentang orang Jawa rata-rata yang memandang rendah pada

jabatan-jabatan kekaryaan (keprofesian), walaupun jabatan-jabatan

demikian semakin lama semakin tergolong di dalam kepangkatan priayi.

Bagi ibu Soetomo tiang bambu bisa diartikan priayi, tapi tak seorang pun

dari mereka pernah menduga tentang kemungkinan dirinya akan bisa

menjadi dokter Jawa.

Sama halnya pengalaman Soeradji. Semula

ia berharap menjadi priayi, maka mendaflarlah ke OSVIA, dahulu termasuk

lembaga hoofdenscholen yang direorganisasi tahun 1900 menjadi sekolah

untuk pejabat pribumi. Diterangkan Soetomo: Soeradji sebenarnya lulus

ujian masuk OSVM, tetapi tidak diterima, karena ada calon lain yang

lebih berbangsa ketimbang dia. Ini aturan yang sama sekali tidak

demokratis, tetapi barangkali cocok bagi segolongan tertentu seperti

para pejabat pemerintah Eropa itu.

Mereka menganggap bahwa kepandaian,

kecerdasan, dan kelakuan belum merupakan syarat-syarat cukup bagi elite

pribumi untuk memangku kedudukan yang berpangkat tinggi. Akankah Anda

mengatakan aturan demikian konsentatif dan kolot? Tak perlu saya

berkomentar. Tetapi saya pikir, yang penting agar orang menjadi sadar

bahwa sikap yang semacam inilah yang dengan mudah membangkitkan perasaan

yang akan memperlebar dan memperdalam jurang antara kita dengan

pemerintah. Walau barangkali banyak murid seperti Soetomo dan Soeradji

yang pernah mencoba masuk ke sekolah-sekolah yang lebih bergengsi,

bagaimanapun STOVIA merupakan sebuah dari sedikit lembaga pendidikan

lanjutan yang ada saat itu, dan para muridnya pada umumnya bangga dengan

sekolah tersebut.

Tentang sekolah ini pernah Soetomo mengobral pujiannya: Pendidikan dan bimbingan yang diberikan di sekolah ini sangat baik. Tidak sekadar memenuhi tujuannya untuk mencetak ahli-ahli kesehatan yang akan berguna bagi masyarakat, tetapi sekolah ini pun memberikan kemungkinan bagi para pemuda yang tak mampu meneruskan sekolahnya agar kelak memperoleh kedudukan yang sebaik-baiknya. Misalnya menjadi bupati, patih, wedana, jaksa, pegawai kantorpos, kantor pajak, BOW atau kantor pekerjaan umum, pemimpin-pemimpin bangsa, pengarang, dan wartawan.

Para siswa STOVIA, yang kebanyakan

berasal dari kota-kota kecil itu, juga memperoleh dorongan intelektual

dari kota besar dan modem. Sekolah itu terletak di Weltevreden di

jantung Batavia yang, sebagai kota terbesar, menjadi pusat kegiatan

politik, perekonomian, dan kebudayaan di Hindia, serta merupakan pintu

gerbang paling penting ke dunia luar. Juga Batavia menjadi kediaman satu

kelompok intelektual nonpolitik pribumi, yang kecil tapi sedang tumbuh.

Karena STOVIA pada hakikatnya merupakan

satu-satunya lembaga pendidikan menengah di Batavia dan sekitarnya, maka

wajarlah bila siswa-siswanya bergaul dengan kelompok intelektual ini,

terpengaruh oleh ide-ide mereka. Tokoh terkemuka kalangan intelektual

ini, antara E.F.E. Douwes Dekker, seorang Indo-Eropa dan saudara jauh

Multatuli, penulis novel terkenal Max Havelaar itu.

Douwes Dekker saat itu redaktur surat

kabar Bataviaasch Nieuwsblad. Karena ia tinggal dalam jarak seperjalanan

kaki saja dari sekolah itu, rumahnya biasa dipakai sebagai “tempat

berkumpul sekaligus perpustakaan dan ruang baca” bagi para siswa.

Soetomo menulis tentang Douwes Dekker: Hubungan

saya dengan Douwes Dekker akrab dan bersahabat, Karena itu, rumahnya

selalu terbuka bagi saya. Douwes Dekker seorang sahabat yang selalu

teguh dan setia dalam membantu kami melalui surat kabarnya, walaupun

cita-citanya, yang kemudian menjelma di dalam (Indische) Partij, tidak

dianut di kalangan kami.

Menurut D.M.G. Koch, seorang sosialis

Belanda yang selama setengah abad tinggal di Hindia, Douwes Dekker

menyimpan gagasan untuk mendirikan sebuah partai, tempat bangsa

Indonesia dan Indo-Eropa bekerja sama demi “kemerdekaan” sejak 1907.

Jika demikian, ia pasti pernah memperbincangkan gagasannya ini dengan

para siswa itu.

Dalam melukiskan Soetomo, Koch menyatakan: Ia

orang yang “jujur luar biasa, walau emosional dan gampang terpengaruh .

. . memang, ia bukanlah orangnya untuk siasat-menyiasat politik yang

lembut dengan segala kecerdikan dan tipu dayanya.”

Jika perangainya yang demikian itu

dianggap sebagai pasiva kelak, selama tahun-tahun pertama Budi Utomo

jelas merupakan aktiva. Seotomo memiliki simpanan energi yang luar biasa

besarnya, dan mampu menyalakan semangat para siswa rekan-rekannyaKartosoewirjo Muda Jurnalis Fadjar Asia

Awal abad 20 tahun, gerbang dibukanya

abad pencerahan. Jaman pergerakan, ditandai dengan hadirnya koran,

munculnya puluhan jurnalis muda. Muncul pula sebuah pola baru dalam

gerakan, organisasi. Dunia penerbitan –yang rata-rata dimiliki oleh

orang Tionghoa– pun mencapai titik terang, ikut pula berperan mendorong

proses kemajuan intelektual kaum bumi putra. Kaum jurnalis menjelma

sekaligus sebagai aktivis-aktivis dan pimpinan pergerakan.

Berkat politik etis, Pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan pribumi menerbitkan dagblad

(suratkabar) berbahasa melayu. Ada yang hanya cetak stensilan, ada pula

yang mampu terbit dengan kertas koran kualitas seadanya. Kebanyakan

memang hanya seumur jagung. Satu dagblad mati, dagblad lain lahir.

Medan Prijaji adalah surat kabar

pertama yang terbit dan dikelola oleh orang Indonesia. Surat kabar

berbahasa Indonesia dengan bahasan politik ini terbit pada Januari 1907.

Pelopornya adalah Raden Mas Tirtoehadisoerjo. Kehadiran Medan Prijaji menjadi penggerak terbitnya surat kabar lain yang dipelopori tokoh-tokoh perjuangan: Oetoesan Hindia oleh Hadji Oemar Said Cokroaminoto (tokoh Islam); Halilintar dan Nyala oleh Samaun (tokoh kiri), Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak oleh Ki Hajar Dewantara (tokoh nasionalis); Benih Merdeka dan Sinar Merdeka oleh Parada Harahap (Wartawan senior yang dijuluki the King of Java Press); Suara Rakyat Indonesia, Sinar Merdeka, dan Sinar Indonesia oleh

Soekarno (tokoh demokrat yang menjadi presiden pertama Indonesia), dan

masih banyak lagi surat kabar lainnya, terbit dan tersebar di pelbagai

wilayah.

Kartosoewirjo dan Fadjar Asia

Fadjar Asia

mulai terbit pada Selasa 7 November 1927 Masehi bertepatan dengan 12

Jumadil Awwal 1346 Hijriyah. Fadjar Asia merupakan kelanjutan dari surat

kabar Bendera Islam yang terbit di Yogyakarta pada tahun 1924-1927.

Bendera Islam dikelola oleh petinggi-petinggi Syarikat Islam seperti

Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Sjahbuddin Latif. Sebelum Bendera Islam,

Sarekat Islam memiliki Oetoesan Hindia (1913- 1923) yang mempunyai

pengaruh luas terhadap surat kabar yang terbit di daerah- daerah.

Tidak didapat keterangan jumlah (oplah) Fadjar Asia setiap kali terbit. Akan tetapi dari salah satu edisi dapat diketahui bahwa suratkabar ini mempunyai oplah yang cukup besar dan sirkulasinya tidak hanya di Indonesia tetapi juga menjangkau hingga manca negara, seperti London, Den hag, Moscow, Mesir, India, Malaka, dan China. Luasnya sirkulasi media ini setidaknya dapat juga dicermati dari banyaknya koresponden dan tulisan-tulisan yang diterima redaksi dari berbagai wilayah baik dari dalam maupun luar Hindia Belanda.

Media ini dicetak dan diterbitkan oleh Drukkerijk Uitgevers en handel Maatschappij “Fadjar Asia”

. Pada mulanya alamat redaksi di Pasar Senen Nomor 125 Weltevreden

dengan nomor telepon 1825 kemudian dipindahkan ke Sluisbrugstraat Nomor

31C juga di Weltevreden dan nomor teleponnya tetap. Fadjar Asia menjadi

pilihan redaktur untuk tetap mempertahankan semangat dan misi Bendera

Islam yakni suratkabar yang berdasarkan politik ke-Islaman. Semangat ini selalu dicantumkan dalam setiap penerbitan Fadjar Asia.

Kelahiran Fadjar Asia di tahun 1927

inilah menjadi awal karir dan perjalanan S.M. Kartosoewirjo dalam

bidang jurnalis pergerakan. Sejak “menyatakan” bergabung ke Partai

Syarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) atas ajakan H.O.S Tjokroaminoto,

karir Kartosoewirjo dengan cepat melejit bersanding dengan tokoh-tokoh

PSIHT sekaliber Agus Salim, Dr. Soekiman dan lainnya. Bulan September

1927, S.M. Kartosoewirjo menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto dan di

bulan Desember 1927 dalam kongres PSIHT di Pekalongan, Kartosoewirjo

terpilih menjadi sekretaris umum PSIHT. (Pada Oktober 1928 Kartosoewirjo

menjadi peserta kongres pemuda Indonesia di Batavia. Pada kongres

tersebut Kartoosoewirjo terlibat debat sengit dengan ketua kongres

Soegondo tentang hakikat pendidikan masa depan).

Dalam usia 22 tahun (1927), Soekarmadji

Maridjan Kartosoewirjo (lahir 7 Februari 1905 di Cepu) menjadi wartawan

surat kabar Fadjar Asia mulai dari bawah sebagai korektor dan reporter.

Dalam waktu 16 bulan kemudian ia diangkat sebagai wakil pemimpin

redaksi dan kuasa usaha. Ini prestasi cukup mengesankan ketika itu.

Dalam fase kehidupan jurnalistik inilah Kartosoewirjo mengembangkan

kemampuan artikulasi gagasan-gagasannya. Fadjar Asia wadah paling tepat

untuk itu. Dalam Fadjar Asia itulah tulisan-tulisannya ‘mengalir’ bak

air terjun. Pada tahun 1929, dalam usaianya ang relatif muda, sekitar 24

tahun, Kartosoewirjo telah menjadi redaktur harian Fadjar Asia (menggantikan HOS Tjokroaminoto yang jatuh sakit).

Gagasan Intelektual Kartosoewirjo

Sampai

saat ini biografi Kartosoewirjo tetap merupakan ‘misteri’ sejarah.

Siapa sesungguhnya Kartosoewirjo? Bagaimana tokoh ini menapaki jalan

kehidupan intelektual, spiritual dan politiknya ketika hidup? Mengapa

akhir kehidupan tokoh ini tragis, mati ditembak seperti ‘anak-anak

revolusi’ Indonesia lainnya? Selama Orde Baru biografi Kartosoewirjo,

seperti juga biografi Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Isa

Anshary, Tan Malaka, Syahrir, Bung Karno dan Jenderal Sudirman seakan

dihalangi dinding-dinding tebal wacana sejarah formal. Ada semacam

kesengajaan untuk menyembunyikan peran-peran historis mereka dengan

tujuan politis tertentu.

Sampai

saat ini biografi Kartosoewirjo tetap merupakan ‘misteri’ sejarah.

Siapa sesungguhnya Kartosoewirjo? Bagaimana tokoh ini menapaki jalan

kehidupan intelektual, spiritual dan politiknya ketika hidup? Mengapa

akhir kehidupan tokoh ini tragis, mati ditembak seperti ‘anak-anak

revolusi’ Indonesia lainnya? Selama Orde Baru biografi Kartosoewirjo,

seperti juga biografi Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Isa

Anshary, Tan Malaka, Syahrir, Bung Karno dan Jenderal Sudirman seakan

dihalangi dinding-dinding tebal wacana sejarah formal. Ada semacam

kesengajaan untuk menyembunyikan peran-peran historis mereka dengan

tujuan politis tertentu.

Ini berakibat buruk. Angkatan muda

Indonesia saat ini yang nota bene tidak pernah mengalami pahit getirnya

dinamika politik zaman Revolusi, Demokrasi Parlementer, dan Orde Lama,

kurang atau bahkan tidak mengenal sama sekali tokoh-tokoh sejarah bangsa

mereka sendiri. Mereka tidak mengenal secara objektif sisi ‘plus-minus’

peran historis dan jasa-jasa tokoh-tokoh sejarah itu. Bila demikian,

bagaimana mungkin bangsa ini bisa belajar dari kesalahan atau kearifan

mereka di masa lampau? Bagaimana mungkin bangsa ini menghargai jasa-jasa

pahlawannya bila mereka tak dikenal? Padahal, seperti dikatakan Bung

Karno, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa

pahlawannya.”

Ketokohan Kartosoewirjo juga diliputi mitos dan manipulasi sejarah. Di masa Orde Baru karakter tokoh ini dimanipulasi dan dimitoskan, sehingga yang tampil di hadapan kita adalah Kartosoewirjo ‘pemberontak’, pengkhianat bangsa dan musuh negara jauh dari apa yang digambarkan Hiroko Horikoshi yang menilai tokoh ini sebagai pejuang anti penindasan kolonial, berjasa membendung Komunisme di zaman pergerakan nasional dan pejuang keadilan. Lukisan ‘distortif’ tentang Kartosoewirjo itu diindoktrinasi selama Orde Baru melalui berbagai penataran P4 (Pedoman, Peng-hayatan, Pengamalan Pancasila) dan pelajaran sekolah dari SD hingga SMU. Hal serupa dilakukan dalam pendidikan-pendidikan militer tingkat SESKO ABRI. Sisi-sisi positif kehidupan pribadi dan politiknya nyaris tidak akan ditemukan dalam buku-buku sejarah formal Orde Baru.

Dekonstruksi sejarah dan biografi

Kartosoewirjo dilakukan dengan menggali beberapa topik diantaranya,

bagaimana sesungguhnya peran Kartosoewirjo masa muda di zaman Kolonial,

pergerakan nasional sebelum Indonesia merdeka? Apa makna historis

keberadaannya dalam perjuangan melawan penjajahan?

Mengkaji dan memahami jejak pemikiran

Kartosoewirjo menjadi penting dalam rangka dekonstruksi sejarah dan

biografi Kartosoewirjo. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyatakan : “Akhir dari pemikiran adalah pergerakan dan akhir dari pergerakan adalah pemikiran”,

Pergerakan dan pemikiran Kartosoewirjo adalah satu paket yang tidak

bisa dipisahkan dari pemikiran dan pergerakan Partai Syarekat Islam

Hindia Timur dengan corong pergerakannya Fadjar Asia atau Bendera Islam

dan tentunya tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran dan pergerakan dari

H.O.S Tjokroaminoto sebagai ketua partai, guru politik dan bapak

ideologisnya. Dalam kapasitasnya sebagai redaktur, mulailah dia

menerbitkan berbagai artikel yang isinya banyak sekali

kritikan-kritikan, baik kepada penguasa pribumi maupun penjajah Belanda.

Kartosoewirjo, meminjam Herbert Marcuse,

bukan ‘manusia satu dimensi’ (one dimensional man) yang melulu bergulat

dengan wacana teoritis yang abstrak. Dia juga seorang aktivis politik

yang bergulat dengan dunia praxis dan menjadi bagian darinya. Karier

semasa hidup membuktikan hal itu; Kartosoewirjo menjadi teoritisi dan

politikus (PSII dan Masyumi, era 1920-an – pertengahan 1940-an),

wartawan, dan imam gerilyawan. Selanjutnya sejarah menunjukan bahwa

Kartosoewirjo adalah tokoh gerilyawan legendaris.

Gagasan-gagasan intelektual radikal

Kartosoewirjo mulai nampak dalam artikel-artikel Fadjar Asia. Ia

menentang para bangsawan Jawa (kaum priyayi) yang bekerja sama dengan

pemerintahan Belanda. Pembelaannya terhadap kaum tertindas, petani kecil

dan buruh-buruh juga dikemukakan. Ketika para petani kecil di Lampung

diusir dari tanah miliknya oleh ‘kapitalis asing’, Kartosoewirjo

menulis: “Orang-orang Lampung dipandang dan diperlakukan sebagai

monyet belaka, ialah monyet yang diusir dari sebatang pohon ke sebatang

pohon lainnya.” Dikecamnya Volksraad yang tidak melindungi dan

berpihak kepada rakyat serta ‘hanya omong kosong belaka.’ Kepada kaum

buruh ia menyerukan melawan para penindasnya: “Jangan berkeluh

kesah, jangan meminta-minta! Jangan tinggal diam saja! Kalau takut mati

jangan hidup! Kalau hendak hidup janganlah takut mati!” Dalam tulisannya yang lain ia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa diperoleh dengan pengorbanan: “Sebab

kemerdekaan tanah air itu tidaklah sedikit harganya, yang oleh

karenanya harganya, tentu bakal memakan korban luar biasa.”

Kepada kaum abangan dan PNI Soekarno yang

menyerang Islam, reaksi Kartosoewirjo lebih keras lagi. Mengetahui

Parada Harahap –ketua redaksi Bintang Timoer– menghina Islam,

Kartosoewirjo menulis: “Si Parada Harahap menjilat-jilat pantat dan

mencari muka kaum Nasionalis (PNI). Menjilat pantat dan mencari muka,

karena ia perlu akan hal itu sebab boleh jadi Parada Harahap takut kalau

ia lantaran berbuat berkhianat terhadap kepada bangsa dan tanah air

-mendapat kemplangan di arah kepalanya, sehingga boleh jadi ia menjadi

tidak sadar kalau tidak mampus sama sekali.” Kartosoewirjo juga menjuluki Parada Harahap ‘Penjual Bangsa Indonesia’, dan ‘Binatang Tikus dari Krekot.’

Gaya bertutur tulisan Kartosoewirjo yang

sistematis dalam mengurai masalah dan memberi solusi pada setiap

permasalahan menunjukan kadar intelektual yang mumpuni. Kritik tajam

dengan kata-kata yang jelas dan tegas menunjukan sikap Kartosoewirjo

muda yang teguh pada prinsip yang dianutnya. Dalam tulisan di Fadjar

Asia tentang “Soenan dan Kebangsaan“, Kartosoewirjo menulis :

“ Dalam Pasar Malam itoe adalah soeatoe kedjadian jang dapat sangat membikin ketjiwa teroetama bagi kaoem kebangsaan jang mendjadi wakil pers dalam keramaian itoe. Di sitoe tertampaklah beberapa orang journalist, baik bangsa kita maoepoen bangsa koelit poetih (dan boleh djadi djoega bangsa Tionghoa). Jang mempoenjai koelit poetih boleh doedoek di atas koersi dan dilajani sebagaimana biasa, diberi minoem sekedarnja d.l.l., tetapi journalist bangsa kita “dipersilahkan” doedoek “sebo” dan perkara minoeman dan l.l.s. ta’ oesah perbintjangkan di sini, mereka itoe boleh menelan loedahnja sampai kering kerongkongannja. Jang satoe dipersilahkan doedoek di atas, dilajani seperloenja tetapi sebaliknja jang lainnja disoeroeh doedoek “sebo” di bawah. Doea-doeanja sama-sama deradjat, harga dan pekerdjaannja dalam pergaoelan hidoep antara manoesia bersama.Tentoe sadja dengan kenjataan jang demikian itoe banjak orang dari kaoem journalist, teristimewa kaoem journalist jang berperasaan dan bersemangat Kebangsaan jang laloe dan masing2 menoendjoekkan ke-tidak setoedjoean-nja akan kedjadian jang sangat pintjang itoe adanja.Roepanja perbedaan ini tidak hanja karena perbedaan boeloe atau koelit sadja tetapi karena beberapa soe’al jang berhoeboengan dengan harga dan tempatnja Soenan dalam doenia ini terhadap fihak jang mengoeasai atasnja.

Memang sejak awal abad ke-20, Belanda

mulai ‘menjinakkan’ pers berbahasa Melayu di Hindia-Belanda dengan cara

baru. Pemerintah Hindia-Belanda menjadi ‘penuh perhatian’ kepada pers.

”Semakin pers Melayu berani menyatakan fikirannya, semakin ia diindahkan

oleh pemerintah,” tulis Tirto Adhi Soerjo yang dimuat di Medan Prijaji tahun 1909.

Perhatian itu, menurut Tirto yang tulisannya dikutip ulang di buku Sang Pemula yang

ditulis Pramoedya Ananta Toer (Hasta Mitra, 1985), berupa diberikannya

diskon 25 persen bagi awak pers ketika naik kereta api kompeni. Potongan

25 persen, biasanya hanya diberilakukan untuk penumpang rombongan,

seperti yang diberikan kepada rombongan pemain sepak bola. Pemerintahan

Hindia Belanda sepertinya memberikan hak-hak khusus pada kaum jurnalis.

Tetapi Kartosoewirjo dengan jeli melihat

perbedaan perlakuan antara jurnalis bangsa kulit putih, bangsa Tionghoa

dengan jurnalis bangsa sendiri. “ Jang mempoenjai koelit poetih

boleh doedoek di atas koersi dan dilajani sebagaimana biasa, diberi

minoem sekedarnja d.l.l., tetapi journalist bangsa kita “dipersilahkan”

doedoek “sebo” dan perkara minoeman dan l.l.s. ta’ oesah perbintjangkan

di sini, mereka itoe boleh menelan loedahnja sampai kering

kerongkongannja”. Dari kenyataan yang seolah sederhana,

Kartosoewirjo justru menarik soal ini pada persoalan kebangsaan dan

keislamam. Kartosoewirjo selanjutnya menulis :

“Rasa kebangsaan ta’ ada ke-Islaman poen demikian poela halnja, kendatipoen ia (Soenan) menoeroet titelnja mendjadi kepala Agama Islam, Agama Kebangsaan kita ditanah toempah darah kita ini. Bangsanja dibelakangkan dan bangsa lainnja diberi hak jang lebih dari batas, terlebih-lebih kalau kita mengingat jang kedoea fihak itoe (sama2 journalistnja mempoenjai deradjat dan pendjabatan jang bersamaan.Kita tahoe, jang nistjajalah boekan maksoed Soenan boeat menerima tetamoenja dengan djalan jang begitoe tidak menjenangkan bagi salah satoe fihak, fihak bangsanja sendiri. Dan kita mengerti djoega, apakah gerangan jang mendjadikan sebab-sebabnja, maka ke’adaan jang begitoe itoe bisa diperlihatkan di medan oemoem.Jang soedah terang dan njata, ialah:

Boekan karena Tjinta Bangsa dan Tanah Air.

Boekan karena Tjinta kepada Bangsa dan Ra’jatnja.

Boekan karena tjinta kepada Ra’jat dan bangsa lainnja.

Melainkan karena ….keperloean diri sendiri belaka, keperloean diri

jang bersangkoetan dengan ke-Soenanannja.Djadi perboeatan jang demikian itoe boekanlah soeatoe perboeatan jang dilakoekan karena Allah (lillahi Ta’ala), tetapi karena …pembatja boleh menerka sendiri2, apakah jang kita maksoedkan itoe.Moedah2an keadaan jang amat gandjil, jang bertentangan dengan tiap2 faham ke-manoesiaan keoetamaan dan ke’adilan dan berlawanan dengan “nationale Belangen” itoe hendaknja akan lenjap dari sendirinja, menoeroet peredaran zaman dengan selekas2nja. Demikianlah”

Analisanya yang tajam terlihat juga dalam tulisan tentang R.A. Kartini yang berjudul “Riwajat Almarhoem Raden Adjeng Kartini” 23 April 1929. Kartosoewirjo menulis :

“Hari 21 April 1929 kemarin isi tjoekoeplah 50 tahoen, terhitoeng dari lahirnja, dan 25 tahoen kira2 terhitoeng dari mangkat beliau sampai sekarang. Dari itoe maka di mana2 tempat di seloeroeh Indonesia diadakan pertemoean oleh perkoempoelan2 kaoem isteri oentoek memperajakan hari jang penting ini, agar soepaja kita semoea mendapat ingat lagi, bahwa jang bermoela-moela membantingkan diri oentoek keperloean kaoem isteri ditanah ini jaitoe Almarhoem R.A. Kartini, soeatoe nama jang telah masjhoer di sentaro doenia.”

Kartosoewirjo selanjutnya menulis :

“Siapakah Kartini itoe, barangkali ada baiknja dan goenanja djoega, djikalau kita oeraikan dengan singkat riwajatnja beliau almarhoem itoe.Marilah kita moelai dari datangnja toean Mr. Abendanon ke Djepara. T. Abendanon di waktoe itoe sedang memegang djabatan jang paling tinggi Departement Peladjaran. Sebagai Directeur Onderwijs ia sama-sama dengan njonjanja mengoendjoengi Kaboe-paten Djepara. Dan di sinilah bergandengannja doea hati, doea kemaoean, jang kelak selaloe bisa mengerti dan setoedjoe-menjetoedjoei satoe dengan lainnja, sampai boleh diperkatakan, seperti pepatah Djawa membilang: Toemboe mendapat (oleh Red. F.A.) toetoep. Apakah maksoed Toean Abendanon itoe? Ta’ lain hanja dengan maksoed hendak beremboek dengan Regent dan poetri-poetrinja, bagaimana tjaranja akan mendjoen-djoeng deradjatnja kaoem isteri itoe. Sesoedah pertemoean ini kedjadian dengan berhatsil, maka dengan senang hati Kartini melandjoetkan kemaoeannja bertoekar-fikiran dengan soerat. Tidak hanja dengan T. Abendanon sadja, akan tetapi djoega dengan lain-lainnja, jang dipandangnja akan bisa membawa boeah jang sehat.”

Apa yang hendak disampaikan Kartosoewirjo dari tulisan tentang peringatan R.A. Kartini?, Kartosoewirjo menulis :

“Kalau diperkatakan, bahwa tjita2 jang dikandoeng oleh R.A. Kartini itoe adalah soeatoe angan2 jang sangat mendekati tjita2 Islam dalam perihal berlaki-isteri. maka kebanjakan masih djoega disangkal, karena kebanjakan daripada mereka itoe tidak mengetahoei betoel2 akan agamanja. tidak tahoe akan hoekoem-berhoekoem jang termaktoeb dalam Qoer’an Soetji.Memang mereka itoe dalam keroegian, dalam kegelapan, boekan karena salahnja sendiri –moela2nja– tetapi salahnja pendidikan jang diterimanja. Kemoedian mereka itoe laloe menggoedel bingoeng dan tidak soeka lagi menjelidiki kebenaran jang sesoenggoeh2nja, katanja, lantaran mereka itoe soedah ,,wetenschapplijk” atau ,,kewetenschapplijk-en.”Apakah Islam tidak dapat diselidiki dengan ,,wetenschap”? Itoelah mereka tidak mengetahoeinja, biar pengetahoeannja sampai ,,soendoel langit” sekalipoen. Kalau seandainja tjita-tjita R.A. Kartini itoe dianggap sebagai angan-angan Islam –jang memang boekan– nistjajalah tidak akan disoekai, sebab ada perkataan ,,Islam”.Pendek kata soedahlah terang bahwa kebanjakan dari pada pemoeda-pemoeda sekarang ini jang soedah amat ,,membarat”, telah loepa akan agamanja dan toendoek kepada barang jang tidak kekal (S.M.K.). Tentang kemasjhoeran poen agama Islam tidak akan koerang dari pada itoe, (S.M.K.) Memerangi ‘adat-isteri ‘adat jang hendaknja akan menghalang-halangi kemadjoean tanah air, bangsa dan Ra’iat kita, teroetama bagi kaoem isteri, memang haroes dilinjapkan dari doenia ini, tetapi apakah jang mendjadi oekoeran ,,kemadjoean” itoe? Baratlah atau lain-lainnja? Boleh djadi, tetapi agama kita roepanja tidak. Barat memoesoehi ‘adat! Boekan sjara’ Islam berhadapan dengan hoekoem ‘adat, jang amat merendahkan deradjat manoesia!!!

Kartosoewirjo tidak seperti sosok

Soekarno atau Hatta, yang lebih banyak bergelut dengan masalah-masalah

teori dan pemikiran. Ia adalah seorang konseptor, tapi juga seorang

praktisi. Dia tak hanya menggali pemikiran, tapi juga mengangkat senjata

pergi berperang. Satu paduan yang jarang ditemui dalam diri pejuang

kemerdekaan. Kartosoewirjo adalah sosok dengan kompleksitas yang tinggi.

Masa muda Kartosoewirjo tidak dihabiskan dengan hidup ongkang-ongkang

kaki, hidup bergaya Holand tetapi hidup memeras pikiran untuk memberikan

kesadaran bagi bangsa Indonesia akan penjajahan bangsa koelit poetih

dan memotivasi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya.

“Selama hidoep dan berdjangkitnja kedhaliman selama di doenia ini beloem ada ke’adilan, selama….., maka selama itoe senantiasa terdjadilah pertaroengan antara kaoem jang merasa koeat dan koeasa dan fihak jang “rendah” dan “lemah”, jang diperboeat sewenang-wenang dan sekehendak hati kaoem pertoeanan itoe. Inilah poela jang menjebabkan pertjederaan, perlawanan dan permoesoehan jang tidak akan dapat diberhentikan dengan berondongnja meriam dan sendjata api. ~S.M. Kartosoewirjo~

0 komentar :

Posting Komentar